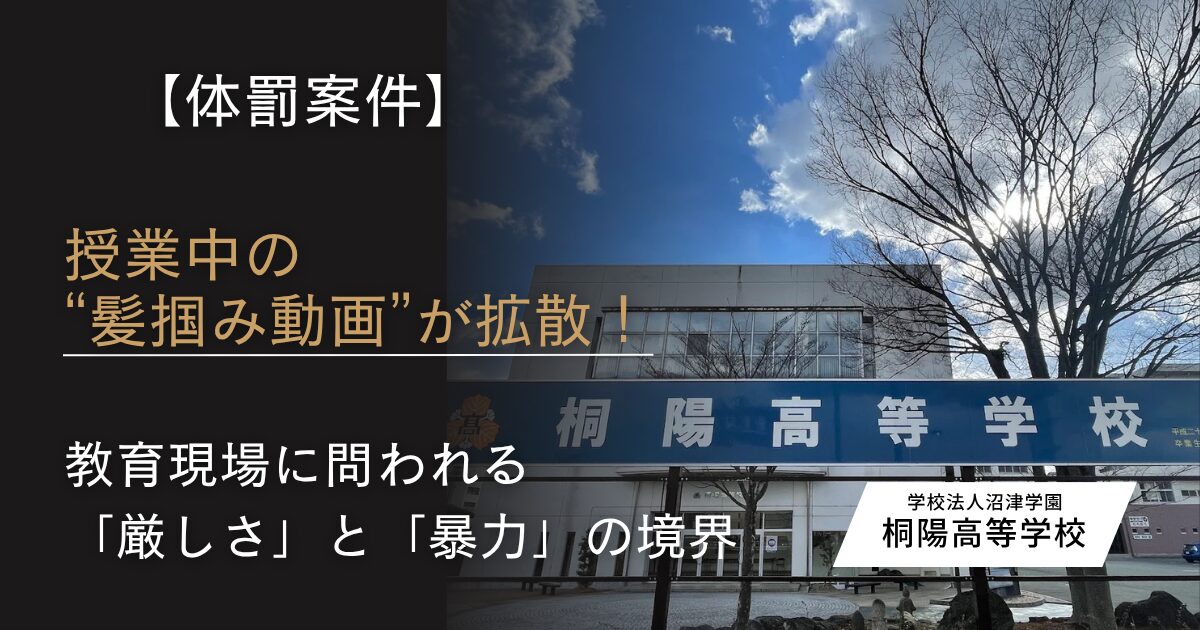

静岡県沼津市の「私立・桐陽高等学校」で、授業中に教師が生徒の髪を掴み立たせる様子を撮影した動画がSNS上に拡散され、波紋を呼んでいます。

動画には教師が「何寝てんだよ!」と声を荒げながら生徒に注意する姿が映っており、「体罰ではないか」と批判が殺到。

一方で「昔はこれくらい普通だった」とする声もあり、教育現場における“指導のあり方”が改めて問われています。

この記事では、今回の体罰疑惑の概要と桐陽高等学校の特徴、そして教育現場全体に広がる「指導と暴力の線引き」について考察します。

教師が生徒の髪を掴む動画が拡散

問題の動画は授業中に教室内の生徒がスマートフォンで撮影したとみられるもので、長さは数十秒ほど。

映像では、居眠りをしていた生徒に対して男性教師が「何寝てんだよ!」と大声で注意し、髪を掴むようにして立たせる様子が確認できます。

その直後、「あした退学届を持ってこい」と発言する場面も映っており、投稿後まもなくしてX(旧Twitter)やTikTokで拡散されました。

SNS上では、「これが今の教育現場?時代錯誤すぎる」「髪を掴むのは暴力行為」といった批判が相次ぐ一方で、「昔は普通だった」「教師も大変だ」と教師に理解を示すコメントも寄せられ、世代間で意見が大きく割れています。

ミヤカツ

ミヤカツちなみに教師が着ているジャージは吹奏楽部のものだそうです。

該当教師は吹奏楽部の顧問なのか?という憶測が広がっています。

学校側の対応 <教師は一時授業から外れる>

報道によると、該当の男性教師は桐陽高校で長年勤務しているベテラン教員で、体育系の授業を担当しているとのことです。

学校広報担当者は取材に対し、「現時点で事実関係を確認中であり、動画の内容や指導の経緯についても詳細を調査している。

保護者や生徒に不安を与えたことを重く受け止めている」とコメント。

当該教員は現在、一時的に授業から外れ、学校側および教育委員会が聞き取り調査を進めています。

今後の処分や再発防止策についても検討が行われる見通しです。

「桐陽高等学校」について

桐陽高等学校(とうようこうとうがっこう)

- 住所:静岡県沼津市高島本町8番52号

- 電話:055-921-0096

- 国公私立:私立学校

- 設置者:学校法人沼津学園

- 校訓:工夫しつゝ、悦び生活する

- 設立年月日:1982年

- 創立者:是村恵三

- 共学・別学:男女共学

- 課程:全日制課程

- 設置学科:普通科

「桐陽高等学校」は、静岡県沼津市高島本町にある私立高校で「学校法人沼津学園」が運営しています。

普通科の中に英数進学・特別進学・国際進学・留学進学など多彩なコースを設置し、英語教育や国際交流に力を入れていることで知られています。

JR沼津駅北口から徒歩約12分という好立地にあり、進学実績も安定。

生徒主体の学校行事も活発で、地域貢献や文化活動にも積極的に取り組んでいます。

ただし、在校生や卒業生の間では「校則が比較的厳しい」「指導がやや厳格」との声もあり、規律を重んじる校風が根付いている学校でもあります。

指導と体罰の境界 ― 教育現場が抱える課題

文部科学省は、児童・生徒への身体的懲戒を明確に禁止しており、指導行為は「教育的配慮のもと、冷静かつ適正に行うこと」が求められています。

しかし、現場の教員からは次のような声も少なくありません。

「言葉だけでは注意が伝わらない場面もある」

「動画の一部分だけ切り取られると、教師が悪者になる」

スマートフォンの普及により、こうした授業内の様子がすぐに拡散される時代になり、指導行為は常に「見られる」ことを前提に行動しなければならなくなりました。

一方で、厳しい指導が完全になくなることで「生徒の学ぶ姿勢や集中力が低下している」との懸念もあります。

今回の件は、教育現場の厳しさと暴力の境界線を社会全体で改めて議論する契機となりました。

今後の展開と社会への問い

「桐陽高校」では現在、内部調査が進行中で、結果がまとまり次第、教育委員会を通じて正式な報告が行われる見通しです。

学校側は「全ての生徒が安心して学べる環境を守るため、事実を慎重に確認し、適切に対応する」としています。

今回の問題は、特定の教員や学校だけでなく、「教育現場全体における指導のあり方」を見つめ直すきっかけとなるでしょう。

厳しさを失わず、しかし尊厳を守る指導ができるか・・・

教育現場は今、大きな転換点に立たされています。

まとめ

静岡県沼津市の桐陽高等学校で起きた“髪掴み動画”の拡散騒動は、教育現場における「厳しさ」と「暴力」の境界線を改めて社会に問いかける出来事となりました。

学校側は事実関係を慎重に調査し、教育委員会と連携しながら再発防止に取り組む姿勢を示しています。

この問題は、特定の教師や学校だけの問題ではなく、教育現場全体が抱える課題を浮き彫りにしたものです。

生徒の尊厳を守りつつ、教育の本質である「育てる指導」をどのように実現していくのか・・・

今後も社会全体で議論し、より良い教育環境づくりが求められます。

今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。