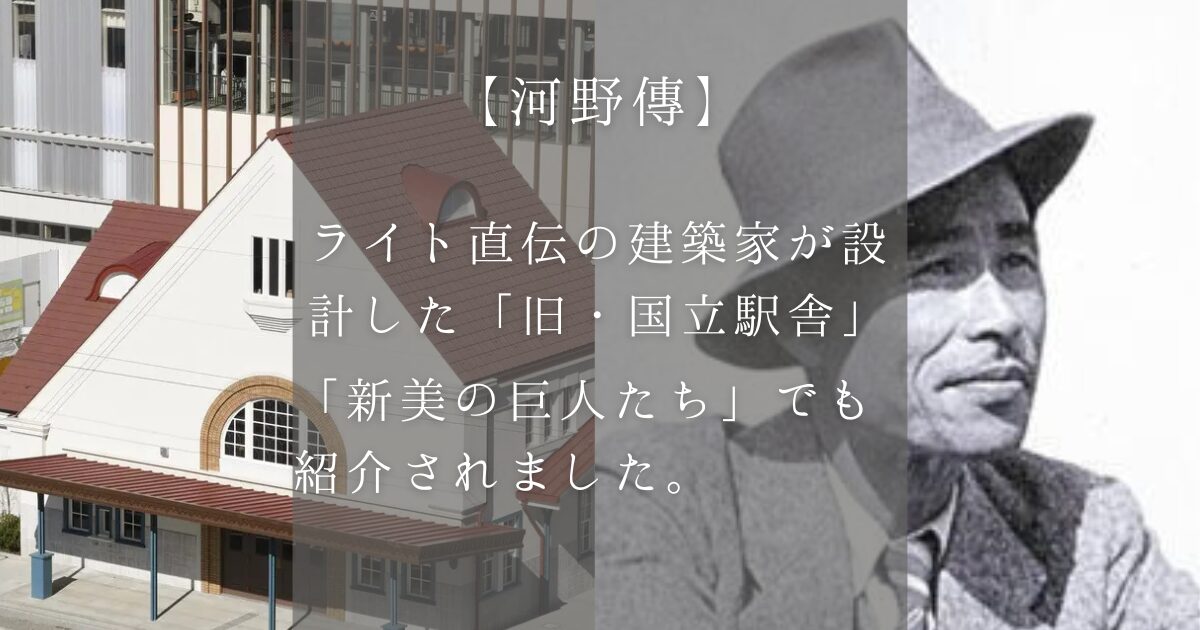

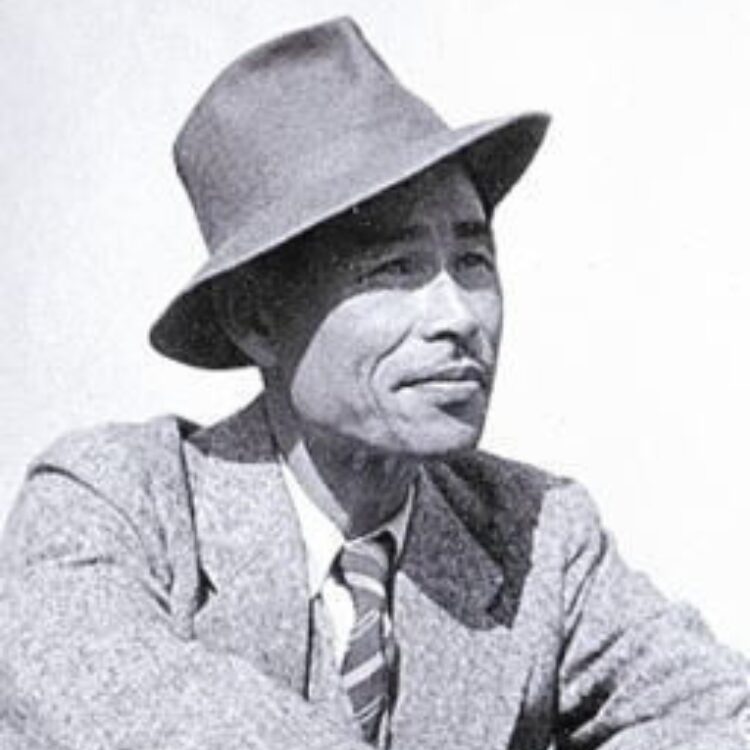

河野傳(こうの つとう1896〜1963)は、世界的建築家フランク・ロイド・ライトに師事し、帝国ホテル新館の建設に携わった希少な日本人建築家です。

自身のキャリアにおいて最も注目すべき仕事の一つが、1926年に完成した「旧・国立駅舎」の設計。

赤い三角屋根と大正モダンの情緒を湛えたその造形は、学園都市・国立のシンボルとして長く親しまれ、再建された現在もまちの拠点として輝きを放ち続けています。

そんな河野傳建築は2025年8月16日にテレビ東京系列で放送された「新美の巨人たち」シリーズ“美しきニッポンの駅”で「旧・国立駅舎」が紹介されるなど、再び注目を集めています。

この記事では、世界的建築家フランク・ロイド・ライトの弟子にして「旧・国立駅舎」などを手がけた河野傳についてまとめました。

河野傳について

プロフィール

河野傳(こうのつとう)

- 生年:1896年

- 享年:1963年

- 出身:宮崎県日向市

- 師匠:フランク・ロイド・ライト

- 所属:箱根土地株式会社(現:プリンスホテル)

経歴

河野傳は1896年に宮崎県日向市で生まれ、京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)で建築を学びました。卒業後、フランク・ロイド・ライトに師事し、帝国ホテル新館(ライト館)の建設に関わった経験は彼の学びの根幹となります。

フランク・ロイド・ライトとの関係を経て、箱根土地株式会社に入社し、堤康次郎のもと、劇場、ホテル、別荘など多彩な建築設計に携わりました。

代表作には渋谷・池袋の劇場や白雲閣、軽井沢グリーンホテルなどがあります。

第2次世界大戦後にはアメリカでドキュメンタリー映画製作にも関わり、映画技術や化学製品の開発など多岐にわたる業績を残しています。

フランク・ロイド・ライト(1867〜1959)は、アメリカを代表する建築家で、20世紀建築史における巨匠のひとりです。

彼は「有機的建築」という理念を提唱し、建物と自然環境が調和する設計を追求しました。

代表作には、アメリカの自然と一体化した住宅「落水荘(Fallingwater)」、ニューヨークの近代美術館「グッゲンハイム美術館」などがあります。

日本との関わりも深く、帝国ホテル新館(ライト館)を設計したことで知られ、その建築技法やデザイン哲学は日本の建築界にも大きな影響を与えました。

生涯で1,000件以上の設計を手がけ、その革新性と美しさから、現在も世界中の建築家に多大なインスピレーションを与え続けています。

旧・国立駅舎の設計と意匠

1926年、大正ロマン香る駅舎として誕生した「旧・国立駅舎」。

その設計者は河野傳とされています。

当時、学園都市開発の「顔」として、西洋の田園都市風情をまとった赤い三角屋根が特徴的な意匠は、まさにフランク・ロイド・ライト仕込みの美的感覚が活かされたものです。

米モダン様式と木造建築が融合した設計は、駅前広場や放射状の通りと一体化する都市計画との整合性も評価され、関東の駅百選にも選ばれるほどの完成度でした。

旧・国立駅舎

- 住所:東京都国立市東1丁目1-69

- 電話:042-505-6691

- 竣工:1926年